ECサイト制作で気になるMakeShop(メイクショップ)とは?詳しく解説します

ECサイト制作・構築

ブログ

E-E-A-TとはGoogleがwebサイトを評価する際に用いる評価基準で、評価品質ガイドライン内に言及されています。

英語版しかないのでリンクしたところで普通の日本人の方なら「こんなん読めるか」ですよね。

すごく簡単に言うと、E-E-A-Tに優れたwebサイトをGoogleは評価しますよー、という事です。

すなわち、Googleの評価基準であるE-E-A-Tを理解しそれに対応することは、SEOにつながると言えます。

検索エンジンはGoogle以外にもありますが、Yahoo! JAPANは2010年以降Googleのエンジンを使用しているので対策としてはGoogleと同じですし、Bingやその他の検索エンジンはシェア率が低すぎて、対策としてはほぼ無視されているのが現状ですので、現在の日本におけるSEOとは「Google対策」なのです。

ただ、留意しておきたいのは「E-E-A-T 自体はランキングに直接影響する要因ではない」とGoogleは公表しています。

有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成

ですのでE-E-A-Tは対応したらすぐに検索結果の順位が上がる、というのを期待するようなテクニックではありません。

しかし、現在のSEOというのは小手先の技術ではなく優れたコンテンツを作るという事に尽きますので、Googleが評価するというE-E-A-Tに配慮したサイト制作は非常に重要でしょう。

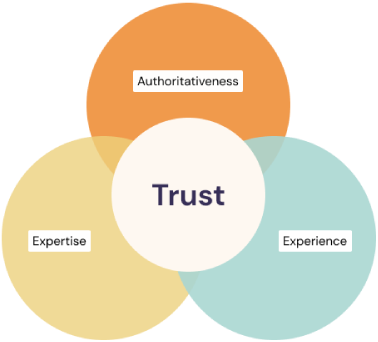

E-E-A-Tは「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trust(信頼)」という4つの指標の略語です。

かつてはExperience(経験)が無いE-A-T(専門性、権威性、信頼性)という3つの指標でしたが、2022年の末にExperience(経験)を追加した事を発表しています。

品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加

ひとつひとつ解説していきます。

Experience(経験)は昨年末に追加された項目です。

文字通り経験に基づくコンテンツかどうかという項目で、聞きかじりで書いたものよりコンテンツ作成者が実際に体験して書いたものの方が当然コンテンツの評価が上がるわけです。

その体験も、いっちょかみのものよりも深い実体験に基づくものの方が評価されます。

例えばサッカーについての記事を書く際に、サッカー観戦が好きな人が書く記事よりもサッカー経験者が実体験を交えて書く記事の方が「Experience(経験)」の評価は高くなります。

Googleはロボットでそこまで判断できるようになっているんですね。

Expertise(専門性)は、特定の分野に対しての知識量や高い技術力を示す指針です。

技術力に関しては、上で挙げた経験に少し類似していると感じますが、ここでは実体験が評価されるのではなくいかに深く正確な情報か掲載されているかという事に加え、コンテンツ量も判断されます。

サイト内にその分野についてのコンテンツが1ページだけ、というよりも何ページにも渡って展開されている方が専門性が評価されますし、サイト全体がその分野のコンテンツならより評価が高くなるでしょう。

「専門性」ですので、いかに特化した情報かという事も重要で、その分野に関係の無いコンテンツが多いと専門性は薄れます。

「多く」「詳しく」「余計なものが無い」という意識で、webサイトは特定の分野に特化して作るのが良いでしょう。

Authoritativeness(権威性)はコンテンツの情報元に権威があること、なんですが、これは少しわかりにくい指標かもしれません。

「権威」を辞書で調べると、「専門の知識・技術について、その方面で最高の人だと一般に認められている人」という意味が出てきますが、単に知識・技術があるだけでなく周りから認められているという所が権威性では重要です。

Webサイトが周りから認められている、というのをものすごい簡単に言えば、まずは被リンクが多いことです。

そして、そのサイトや代表者、コンテンツ作成者が他のサイトやSNSで多く紹介されていること。

コンテンツ作成者がその分野で著名であれば、権威性が評価されます。

Googleは文章の癖などで著作者を特定する技術があるようですが、それだけに頼らず著作者情報は記載したほうが良いでしょう。

また、自サイトだけでなく他の媒体で掲載されていることも有利に働きます。

以上のように、権威性に関しては一朝一夕で対応できるようなものではありません。

Trust(信頼)は、図のように他の3要素の上に成り立っていると言えます。

「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」の3つが高い基準で評価されていれば、おのずと信頼性も上がるでしょう。

安全に接続できるかどうかも重要で、SSL接続されていないサイトは信頼性が低くなります。

現在では無料のSSLが多くのサーバーで提供されているので、ほとんどのサイトはhttpsで運営していると思いますが、もしまだSSLに対応していないのであればとても不利になるでしょう。

また、運営者が信頼できるかどうかも判断基準で、例えば個人運営のサイトよりも法人の方が信頼度が高く評価されます。

この辺りは権威性ともつながるところですね。

運営者が不明だと評価は落ちるので、必ず運営者の情報はわかりやすい所に記載しましょう。

E-E-A-Tは全ての分野のサイトで重要ですが、特にYMYLの分野に関するサイトではより重要視されています。YMYLは「Your Money or Your Life」の略で、直訳すれば「お金と生活」なんですが、Googleが「情報が誤っていると利用者に重大な不利益がある」としている分野の事を言います。これには、金融情報、医療情報、法律情報、安全情報など、ユーザーの幸福や財産に直接影響を与えるようなコンテンツが含まれます。

YMYLコンテンツは、誤った情報がユーザーに深刻な害を及ぼす可能性があるため、Googleはこれらのトピックに関するホームページの信頼性、専門性、権威性を特に重視しています。

そのため、金融アドバイスを提供するホームページ、健康に関するアドバイスや治療法を紹介するサイト、重要な法的問題について情報を提供するサイトなどは、E-E-A-Tの高い評価が求められます。

これは、ユーザーが重要な決定を下す際に信頼できる情報源であることを保証するためです。

E-E-A-Tの基準を満たすためには、YMYLコンテンツは正確で最新の情報を提供し、適切な専門家による監修が行われていることが重要です。また、ホームページがその分野における権威ある情報源であることを証明するために、関連する資格、専門知識、実績についての情報を提供することも求められます。

E-E-A-Tは短期的にすぐ対応できるというものはほとんどありません。

本来はWebサイトを企画する段階から意識しているべきものなのですが、ある程度簡単に対応できるものを紹介します。

インターネット上でデータを暗号化して安全に送受信するための標準技術です。今や当たり前と思う方も多いかもしれませんが、まだまだ対応しきれていないお客様も多くいらっしゃいます。

ホームページがSSL対応していると、URLが「http://」ではなく「https://」で始まります。これは、そのサイトがデータを暗号化している証拠であり、ユーザーに安心してサイトを利用してもらうための重要な信頼性の証明になります。

HTTPS化にするメリットは大きく、まずユーザーの安全を守ることができます。

例えば、個人情報を入力する必要があるウェブショップや、お問い合わせフォームがあるホームページでの安全性が高まります。

また、Googleは安全なサイトを推奨しているため、HTTPS化することでGoogleに信頼され検索結果のランキングが向上する可能性があります。さらに、今はユーザーは「http://」の安全でないサイトに入る場合、警告が表示されることがあるため、サイトの信頼性を損うこともあります。セキュリティはオンラインでの信頼を築く上で基本であり、特にE-E-A-Tを重視するならば、設定しておいて損はありません

短期的に行える対策の一つが、ホームページに運営者情報や著者情報を明記することです。

ウェブサイトに信頼性をもたらすには、その背後にいる人物や組織が誰であるかを訪問者に示すことが不可欠です。これは特に専門的な情報を提供しているサイトにとって重要で、例えば医療、法律、教育などの分野では、提供される情報の精度と信頼性が非常に重視されます。運営者情報を記載することで、ウェブサイト訪問者に対し、その情報が信頼できる専門家によって書かれたものであることを保証します。

これには、個人の資格や経歴、企業の歴史や実績など、訪問者が信頼できる根拠となる情報が含まれます。著者情報を明記することも同様に重要です。著者情報を示すことによって、コンテンツが専門知識を持つ個人によって作成されたものであると訪問者に示すことができます。 著者が持つ資格や経験、専門分野に関する情報を提供することで、コンテンツの専門性と信頼性をさらに高めることができます。

問い合わせフォームを設けるなどして、ホームページへの訪問者が簡単にコンタクトを取れるようにすることが重要です。お問い合わせフォームは、サイトが提供する情報の信頼性を証明するための重要なコンテンツです。

問い合わせフォームは、ユーザーがサービスに関する質問をしたり、追加の情報を求めたりする際の直接的な連絡手段となります。このような連絡手段を可能にすることで、ウェブサイトは透明性を高め、訪問者に信頼感を与えることができます。また、問い合わせフォームは、サイトが実際に運営されていること、裏に実在する組織や個人がいることを示す証拠にもなります。

問い合わせフォームを作成する際は、利用者が簡単に理解し、使いやすいものであることが大切です。フォームには、名前、メールアドレス、問い合わせ内容など、基本的なフィールドを含めるべきです。

また、問い合わせが送信された後には、自動応答メールで受領を確認するなど、利用者に対する丁寧な対応が求められます。さらに、問い合わせには迅速に対応することが重要であり、これによって訪問者の信頼を確固たるものにします。返答は具体的で親切に、そして専門的な知識をもって行うことで、サイトの専門性と信頼性をさらに強化することができます。

公開日を表示することで、コンテンツがいつ公開されたのかを、ユーザーに伝えることができます。 これは特に、重要なトピックに関する記事や、発信している情報にとって大事なことで、観覧しているユーザーが情報の新鮮さを判断するのに役立ちます。

また、専門性のある情報は、最新であることが重要視されるため、最新の知見やデータを反映した内容であることを示すことが可能です。 一方で、更新日を表示することは、コンテンツが定期的に見直され、最新の情報に更新されていることを伝えることにも役立ちます。 これにより、ホームページが提供する情報の情報が更新されていることが伝わり、検索エンジンにもウェブサイトが定期的に更新されていることが認識されます。 公開日や更新日を表示することは、技術的な専門知識がなくても容易に行える対策です。 多くのホームページやブログでは、記事の公開日や最終更新日を自動的に追加する機能が備わっています。

これを利用することで忘れることなく、行う事ができます。短期的にできる対策としてはこれくらいでしょうか。

Webサイトを特定の分野に特化して作るとか、経験に基づいた内容に変えていくとか、長期的な戦略として出来ることはたくさんあります。 あくまでもテクニックに流されず、優良なコンテンツを作るという目的を念頭に置きつつE-E-A-Tを意識するという付き合い方をしていきましょう。

digrartのSEO対策

https://www.digrart.jp/consulting/seo/

SEO対策に関するお問い合わせ

https://www.digrart.jp/contact/

digrart編集部

大阪市中央区のweb制作会社のメンバーが、Webサイト制作、ECサイト構築、SEO対策、Webコンサルティングの最新情報や実践的なハウツーをお届けします。初心者からプロまで役立つノウハウや業界トレンドを分かりやすく解説。web戦略の成功をサポートするための情報が満載です!